|

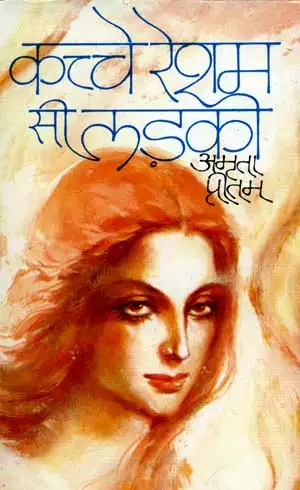

जीवनी/आत्मकथा >> रसीदी टिकट रसीदी टिकटअमृता प्रीतम

|

252 पाठक हैं |

|||||||

प्रसिद्ध लेखिका और कवियित्री अमृता प्रीतम की आत्मकथा

प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश

बहुत दिनों से सोच रही थी-

रसीदी टिकट का कायाकल्प कर दूं

कई घटनाएं जब घट रही होती हैं ?

अभी-अभी लगे ज़ख्मों-सी

तब उनकी कोई कसक अक्षरों में उतर जाती है....

लेकिन वक़्त पा कर अहसास होता है कि ये बातें

लम्बे समय के लिए साहित्य को कुछ नहीं दे पाएंगी.

ये वक़्ती आंधिया होती हैं

इसलिए कई बातें इस तरह लगने लगीं,

जो मेरी अपनी नज़र में-

अपनी उम्र बिता चुकी हैं-

इस नज़र सानी से-

‘रसीदी टिकट’ के चिंतन में कोई कमी नहीं आई,

बल्कि कई और बातें, जो स्मरण हो आईं,

उसके साथ-साथ चल दी हैं....

रसीदी टिकट का कायाकल्प कर दूं

कई घटनाएं जब घट रही होती हैं ?

अभी-अभी लगे ज़ख्मों-सी

तब उनकी कोई कसक अक्षरों में उतर जाती है....

लेकिन वक़्त पा कर अहसास होता है कि ये बातें

लम्बे समय के लिए साहित्य को कुछ नहीं दे पाएंगी.

ये वक़्ती आंधिया होती हैं

इसलिए कई बातें इस तरह लगने लगीं,

जो मेरी अपनी नज़र में-

अपनी उम्र बिता चुकी हैं-

इस नज़र सानी से-

‘रसीदी टिकट’ के चिंतन में कोई कमी नहीं आई,

बल्कि कई और बातें, जो स्मरण हो आईं,

उसके साथ-साथ चल दी हैं....

अमृता

क्या यह कयामत का दिन है ?

ज़िन्दगी के कई वे पल, जो वक़्त की कोख में जन्मे, और वक्त की क़ब्र में

गिरे हुए, आज मेरे सामने खड़े हैं........

ये सब क़ब्रें कैसे खुल गईं ? और ये सब पल जीते-जागते क़ब्रों में से कैसे निकल आए ?

यह ज़रूर कयामत का दिन है.....

यह 1918 का क़ब्र में से निकला हुआ एक पल है- मेरे अस्तित्व से भी एक बरस पहले का। आज पहली बार देख रही हूं, पहले सिर्फ़ सुना था।

मेरे मां-बाप दोनों पंचखंड भसोड़ के स्कूल में पढ़ाते थे। वहां के मुखिया बाबू तेजासिंह की बेटियां उनके विद्यार्थियों में थीं। इन बच्चियों को एक दिन न जाने क्या सूझी, दोनों ने मिलकर गुरुद्वारे में कीर्तन किया, प्रार्थना की, और प्रार्थना के अन्त में कह दिया, ‘दो जहानों के मालिक ! हमारे मास्टरजी के घर एक बच्ची बख्श दो।’

भरी सभा में पिताजी ने प्रार्थना के ये शब्द सुने, तो उन्हें मेरी होनेवाली मां पर गुस्सा आ गया। उन्होंने समझा कि उन बच्चियों ने उसकी रज़ामन्दी से यह प्रार्थना की है, पर मां को कुछ मालूम नहीं था। उन्हीं बच्चियों ने ही बाद में बताया कि हम राज बीवी से पूछतीं, तो वह शायद पुत्र की कामना करतीं, पर वे अपने मास्टरजी के घर लड़की चाहती हैं, अपनी ही तरह एक लड़की।

यह पल अभी तक उसी तरह चुप है- कुदरत के भेद को होठों में बन्द करके हौले से मुस्कराता, पर कराहता, पर कहता कुछ नहीं। उन बच्चियों ने यह प्रार्थना क्यों की ? उनके किस विश्वास ने सुन ली ? मुझे कुछ मालूम, पर यह सच है कि साल के अन्दर राज बीवी ‘राज मां’ बन गईं।

ये सब क़ब्रें कैसे खुल गईं ? और ये सब पल जीते-जागते क़ब्रों में से कैसे निकल आए ?

यह ज़रूर कयामत का दिन है.....

यह 1918 का क़ब्र में से निकला हुआ एक पल है- मेरे अस्तित्व से भी एक बरस पहले का। आज पहली बार देख रही हूं, पहले सिर्फ़ सुना था।

मेरे मां-बाप दोनों पंचखंड भसोड़ के स्कूल में पढ़ाते थे। वहां के मुखिया बाबू तेजासिंह की बेटियां उनके विद्यार्थियों में थीं। इन बच्चियों को एक दिन न जाने क्या सूझी, दोनों ने मिलकर गुरुद्वारे में कीर्तन किया, प्रार्थना की, और प्रार्थना के अन्त में कह दिया, ‘दो जहानों के मालिक ! हमारे मास्टरजी के घर एक बच्ची बख्श दो।’

भरी सभा में पिताजी ने प्रार्थना के ये शब्द सुने, तो उन्हें मेरी होनेवाली मां पर गुस्सा आ गया। उन्होंने समझा कि उन बच्चियों ने उसकी रज़ामन्दी से यह प्रार्थना की है, पर मां को कुछ मालूम नहीं था। उन्हीं बच्चियों ने ही बाद में बताया कि हम राज बीवी से पूछतीं, तो वह शायद पुत्र की कामना करतीं, पर वे अपने मास्टरजी के घर लड़की चाहती हैं, अपनी ही तरह एक लड़की।

यह पल अभी तक उसी तरह चुप है- कुदरत के भेद को होठों में बन्द करके हौले से मुस्कराता, पर कराहता, पर कहता कुछ नहीं। उन बच्चियों ने यह प्रार्थना क्यों की ? उनके किस विश्वास ने सुन ली ? मुझे कुछ मालूम, पर यह सच है कि साल के अन्दर राज बीवी ‘राज मां’ बन गईं।

उससे भी दस बरस पहले

समय की क़ब्र में सोया हुआ एक वह पल जाग उठा है, जब बीस बरस की राज बीबी

ने गुजरांवाला में साधुओं के एक डेरे में माथा टेका था और उसकी नज़र कुछ

उतने ही बरस के एक ‘नंद’ नाम के साधु पर जा पड़ी थी।

साधु नंद साहूकारों का लड़का था। जब वह छह महीने का था, तब मां ‘लक्ष्मी’ मर गई थी। उसकी नानी ने उसे अपनी गोद में डाल लिया था और अनाज फटकने वाली औरत के दूध पर पाल लिया था। नंद के चार पड़े भाई थे और एक बहन-पर भाइयों में से दो मर गए, एक भाई ‘गोपालसिंह’ घर-गृहस्थी छोड़कर शराबी हो गया, और एक ‘हाकिमसिंह’ साधुओं के डेरे में जाकर बैठ गया। नंद का सारा स्नेह अपनी बहन ‘हाको’ से हो गया था।

बहन बड़ी थी, बेहद खूबसूरत। जब ब्याह हुआ तब अपने पति बेलासिंह को देखकर उसने एक जिद पकड़ ली कि उससे उसका कोई संबंध नहीं। गौने पर ससुराल जाने की जगह उसने अपने मायके में एक तहख़ाना खुदवा लिया, और चालीसा खीच लिया। रात को कच्चे चने पानी में भिंगो देती और दिन में खा लेती । नंद ने भी बहन की रीस में गेरुए वस्त्र पहन लिए, पर बहन बहुत दिन जीवित नहीं रही। उसकी मृत्यु से नंद को लगा कि संसार से सच्चा वैराग्य उसे अब हुआ है। अपने साहूकार नाना सरदार अमरसिंह सचदेव को मिली हुई भारी जायदाद को त्यागकर वह सन्त दयालजी के डेरे में जा बैठा। संस्कृत सीखी, ब्रजभाषा सीखी, हिकमत सीखी और डेरे में ‘बालका साधु’ कहलाने लगा। बहन अब जीवित थी, मामा-मामी ने कहीं अमृतसर में नंद की सगाई कर दी थी, नंद ने वह सगाई छोड़ दी और वैरागी होकर कविताएं लिखने लगा।

राज बीवी गांव मांगा, ज़िला गुजरात की थीं- अदला-बदली में ब्याही हुई। जिसमें ब्याह हुआ था, वह फौज में भरती होकर गया था, फिर उसकी कोई ख़बर नहीं आई। उदास और निराश वह गुजरांवाला के एक छोटे-से स्कूल में माथा टेकने आया करती थी। भाई मर गया था, भाभी विधवा थी, एक साथ रहती थी, पर अब दोनों अकेली और उदास, एक स्कूल में पढ़ाती थीं, एक साथ रहती थीं। एक दिन जब दोनों दयालजी के डेरे में आई, जोर से मेंह बरसने लगा। दयालजी ने मेंह का समय बिताने के लिए अपने ‘बालका साधु’ से कविता सुनाने के लिए कहा। वह सदा आंखें मूंदकर कविता सुना करते थे। एक दिन जब आँखें खोलीं तो देखा- उनके नंद की आँखें राज बीवी के मुंह की तरफ़ भटक रही हैं। कुछ दिनों बाद राज बीवी की व्यथा सुनी और नंद से कहा, ‘नंद बेटा, जोग तुम्हारे लिए नहीं है। यह भगवे वस्त्र त्याग दो और गृहस्थ आश्रम में पैर रखो।’

यही राज बीवी मेरी मां बनीं और नंदु साधु मेरे पिता। नंद ने जब गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, अपना नाम करतारसिंह रख लिया। कविता लिखते थे, इसलिए एक उपनाम भी-पीयूष ! दस वर्ष बाद जब मेरा जन्म हुआ, उन्होंने पीयूष शब्द का पंजाबी में उल्था मेरा नाम अमृत रख लिया और अपना उपनाम ‘हितकारी’ रख लिया।

फ़कीरी और अमीरी दोनों मेरे पिता के स्वभाव में थी। मां बताया करती थी- एक बार उनका एक गुरु-भाई (सन्त दयालजी का एक और चेला) सन्त हरनामसिंह कहने लगा कि उसका बड़ा भाई ब्याह करवाना चाहता है। अच्छी-भली सगाई होते-होते रह गई, क्योंकि उसके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है। पिता जी के पास अभी भी अपने नाना की जायदाद में से एक मकान बचा हुआ था, कहने लगे, ‘अगर इतनी-सी बात के पीछे उसका ब्याह नहीं होता, तो मैं अपना मकान उसके नाम लिख देता हूं’- और अपना एक मात्र मकान उसके नाम लिख दिया, फिर सारी उम्र किराए के मकानों में रहे, अपना मकान नहीं बना सके, पर मैंने उनके चेहरे पर कोई शिकन कभी नहीं देखी।

पर मैंने उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी पीड़ा की रेखा देखी- मैं कोई दस-ग्यारह बरस की थी, मां मर गई। वह जीवन से फिर विरक्त हो गए, पर मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बन्धन थी। मोह और वैराग्य दोनों उन्हें एक-दूसरे से विपरीत दिशा में खींचते थे। कोई पल ऐसे भी आते थे- मैं बिलख उठती, मेरी समझ में नहीं आता था मैं उन्हें स्वीकार थी या अस्वीकार.......

अपना अस्तित्व- एक ही समय में चाहा और अनचाहा लगता था.....

काफ़िये-रदीफ़ का हिसाब समझकर मेरे पिता ने चाहा था मैं लिखूं। लिखती रही-मेरा ख़्याल है पिता की नज़र में जितनी भी अनचाही थी, वह भी चाही बनने के लिए।

साधु नंद साहूकारों का लड़का था। जब वह छह महीने का था, तब मां ‘लक्ष्मी’ मर गई थी। उसकी नानी ने उसे अपनी गोद में डाल लिया था और अनाज फटकने वाली औरत के दूध पर पाल लिया था। नंद के चार पड़े भाई थे और एक बहन-पर भाइयों में से दो मर गए, एक भाई ‘गोपालसिंह’ घर-गृहस्थी छोड़कर शराबी हो गया, और एक ‘हाकिमसिंह’ साधुओं के डेरे में जाकर बैठ गया। नंद का सारा स्नेह अपनी बहन ‘हाको’ से हो गया था।

बहन बड़ी थी, बेहद खूबसूरत। जब ब्याह हुआ तब अपने पति बेलासिंह को देखकर उसने एक जिद पकड़ ली कि उससे उसका कोई संबंध नहीं। गौने पर ससुराल जाने की जगह उसने अपने मायके में एक तहख़ाना खुदवा लिया, और चालीसा खीच लिया। रात को कच्चे चने पानी में भिंगो देती और दिन में खा लेती । नंद ने भी बहन की रीस में गेरुए वस्त्र पहन लिए, पर बहन बहुत दिन जीवित नहीं रही। उसकी मृत्यु से नंद को लगा कि संसार से सच्चा वैराग्य उसे अब हुआ है। अपने साहूकार नाना सरदार अमरसिंह सचदेव को मिली हुई भारी जायदाद को त्यागकर वह सन्त दयालजी के डेरे में जा बैठा। संस्कृत सीखी, ब्रजभाषा सीखी, हिकमत सीखी और डेरे में ‘बालका साधु’ कहलाने लगा। बहन अब जीवित थी, मामा-मामी ने कहीं अमृतसर में नंद की सगाई कर दी थी, नंद ने वह सगाई छोड़ दी और वैरागी होकर कविताएं लिखने लगा।

राज बीवी गांव मांगा, ज़िला गुजरात की थीं- अदला-बदली में ब्याही हुई। जिसमें ब्याह हुआ था, वह फौज में भरती होकर गया था, फिर उसकी कोई ख़बर नहीं आई। उदास और निराश वह गुजरांवाला के एक छोटे-से स्कूल में माथा टेकने आया करती थी। भाई मर गया था, भाभी विधवा थी, एक साथ रहती थी, पर अब दोनों अकेली और उदास, एक स्कूल में पढ़ाती थीं, एक साथ रहती थीं। एक दिन जब दोनों दयालजी के डेरे में आई, जोर से मेंह बरसने लगा। दयालजी ने मेंह का समय बिताने के लिए अपने ‘बालका साधु’ से कविता सुनाने के लिए कहा। वह सदा आंखें मूंदकर कविता सुना करते थे। एक दिन जब आँखें खोलीं तो देखा- उनके नंद की आँखें राज बीवी के मुंह की तरफ़ भटक रही हैं। कुछ दिनों बाद राज बीवी की व्यथा सुनी और नंद से कहा, ‘नंद बेटा, जोग तुम्हारे लिए नहीं है। यह भगवे वस्त्र त्याग दो और गृहस्थ आश्रम में पैर रखो।’

यही राज बीवी मेरी मां बनीं और नंदु साधु मेरे पिता। नंद ने जब गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, अपना नाम करतारसिंह रख लिया। कविता लिखते थे, इसलिए एक उपनाम भी-पीयूष ! दस वर्ष बाद जब मेरा जन्म हुआ, उन्होंने पीयूष शब्द का पंजाबी में उल्था मेरा नाम अमृत रख लिया और अपना उपनाम ‘हितकारी’ रख लिया।

फ़कीरी और अमीरी दोनों मेरे पिता के स्वभाव में थी। मां बताया करती थी- एक बार उनका एक गुरु-भाई (सन्त दयालजी का एक और चेला) सन्त हरनामसिंह कहने लगा कि उसका बड़ा भाई ब्याह करवाना चाहता है। अच्छी-भली सगाई होते-होते रह गई, क्योंकि उसके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है। पिता जी के पास अभी भी अपने नाना की जायदाद में से एक मकान बचा हुआ था, कहने लगे, ‘अगर इतनी-सी बात के पीछे उसका ब्याह नहीं होता, तो मैं अपना मकान उसके नाम लिख देता हूं’- और अपना एक मात्र मकान उसके नाम लिख दिया, फिर सारी उम्र किराए के मकानों में रहे, अपना मकान नहीं बना सके, पर मैंने उनके चेहरे पर कोई शिकन कभी नहीं देखी।

पर मैंने उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी पीड़ा की रेखा देखी- मैं कोई दस-ग्यारह बरस की थी, मां मर गई। वह जीवन से फिर विरक्त हो गए, पर मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बन्धन थी। मोह और वैराग्य दोनों उन्हें एक-दूसरे से विपरीत दिशा में खींचते थे। कोई पल ऐसे भी आते थे- मैं बिलख उठती, मेरी समझ में नहीं आता था मैं उन्हें स्वीकार थी या अस्वीकार.......

अपना अस्तित्व- एक ही समय में चाहा और अनचाहा लगता था.....

काफ़िये-रदीफ़ का हिसाब समझकर मेरे पिता ने चाहा था मैं लिखूं। लिखती रही-मेरा ख़्याल है पिता की नज़र में जितनी भी अनचाही थी, वह भी चाही बनने के लिए।

यह एक वह पल है....

जब घर में तो नहीं, पर रसोई में नानी का राज होता था। सबसे पहला विद्रोह

मैंने उसके राज में किया था। देखा करती थी कि रसोई की एक परछत्ती पर तीन

गिलास, अन्य बरतनों से हटाए हुए, सदा एक कोने में पड़े रहते थे। ये गिलास

सिर्फ़ तब परछत्ती से उतारे जाते थे जब पिताजी के मुसलमान दोस्त आते थे और

उन्हें चाय या लस्सी पिलानी होती थी और उसके बाद मांज-धोकर फिर वहीं रख

दिए जाते थे।

सो, उन तीन गिलासों के साथ मैं भी एक चौथे गिलास की तरह रिल-मिल गई और हम चारों नानी से लड़ पड़े। वे गिलास भी बाकी बरतनों को नहीं छू सकते थे, मैंने भी ज़िद पकड़ ली और किसी बरतन में न पानी पीऊंगी, न दूध। नानी उन गिलासों को खाली रख सकती थी, लेकिन मुझे भूखा या प्यासा नहीं रख सकती थी, सो बात पिताजी तक पहुंच गई। पिताजी को इससे पहले पता नहीं था कि कुछ गिलास इस तरह अलग रखे जाते हैं। उन्हें मालूम हुआ, तो मेरा विद्रोह सफल हो गया। फिर न कोई बरतन हिन्दू रहा, न मुसलमान।

उस पल न नानी जानती थी, न मैं कि बड़े होकर ज़िन्दगी के कई बरस जिससे मैं इश्क़ करूंगी वह उसी मज़हब का होगा, जिस मज़हब के लोगों के लिए घर के बरतन भी अलग रख दिए जाते थे। होनी का मुंह अभी देखा नहीं था, पर सोचती हूं, उस पल कौन जाने उसकी ही परछाई थी, जो बचपन में देखी थी.........

सो, उन तीन गिलासों के साथ मैं भी एक चौथे गिलास की तरह रिल-मिल गई और हम चारों नानी से लड़ पड़े। वे गिलास भी बाकी बरतनों को नहीं छू सकते थे, मैंने भी ज़िद पकड़ ली और किसी बरतन में न पानी पीऊंगी, न दूध। नानी उन गिलासों को खाली रख सकती थी, लेकिन मुझे भूखा या प्यासा नहीं रख सकती थी, सो बात पिताजी तक पहुंच गई। पिताजी को इससे पहले पता नहीं था कि कुछ गिलास इस तरह अलग रखे जाते हैं। उन्हें मालूम हुआ, तो मेरा विद्रोह सफल हो गया। फिर न कोई बरतन हिन्दू रहा, न मुसलमान।

उस पल न नानी जानती थी, न मैं कि बड़े होकर ज़िन्दगी के कई बरस जिससे मैं इश्क़ करूंगी वह उसी मज़हब का होगा, जिस मज़हब के लोगों के लिए घर के बरतन भी अलग रख दिए जाते थे। होनी का मुंह अभी देखा नहीं था, पर सोचती हूं, उस पल कौन जाने उसकी ही परछाई थी, जो बचपन में देखी थी.........

परछाइयां

परछाइयां बहुत बड़ी हक़ीकत होती हैं।

चेहरे भी हक़ीकत होते हैं। पर कितनी देर ? परछाइयां, जितनी देर तक आप चाहें.....चाहें तो सारी उम्र। बरस आते हैं, गुज़र जाते हैं, रुकते नहीं, पर कई परछाइयां, जहां कभी रुकती हैं, वहीं रुकी रहती हैं.......

चेहरे भी हक़ीकत होते हैं। पर कितनी देर ? परछाइयां, जितनी देर तक आप चाहें.....चाहें तो सारी उम्र। बरस आते हैं, गुज़र जाते हैं, रुकते नहीं, पर कई परछाइयां, जहां कभी रुकती हैं, वहीं रुकी रहती हैं.......

|

|||||

अन्य पुस्तकें

लोगों की राय

No reviews for this book

i

i